*高原はVoicyやTwitterなどいろいろやってます!見に来てね

ちわっす

高原です。

今日は色の確認方法について話したいと思います。

その前にちょっと小話を。

皆さんは夢に色がついていますか?僕は夢に色がついていません。

目標の夢じゃなくて、寝てる時に見る夢ですよ。

夢は無色です。と言うか白黒です。夢が白黒の人の割合ってかなり少ないらしいんですよね。

現代の日本人の全体の1-2割ぐらいじゃないかって前にどっかで読みました。

カラーテレビが普及してから、多くの人がカラーの夢を見るようになったらしいです。僕は生まれたときからカラーテレビだったのに、これいかに。。。

ちなみに僕の目標の方の夢は無職。。。。

ーーーーーーーーー✂ーーーーーーーーー

よく僕の知人とかのデザイナーとか CG やってる人とかに聞いてみるんです。夢に色ついてますかって。

すると、大体みんな色ついてるって言うんですよね。ていうか僕以外に夢に色がついてない人に会ったことがないです。

現代人のうちの夢に色がついていないのは1-2割ぐらいしかいないらしい。さらにデザインとかクリエイティブ系の仕事をしている人達はやっぱり色の感覚とかも優れてる人が多いんで、割合的に色がついてないとは更に少ないんじゃないかなと思っています。

その中で、一応曲がりなりにも プロとして活動しているのに、夢に色が付いて来ない自分は、、、、、、、もう、、、、逆にすごいんじゃないか、、と思ってしまいました(笑)

前にどっかで読んだ記事で色の感覚が優れている人は、夢に色はちゃんと付いていると言うことが書いてありましたね。

実際僕、色の感覚が結構弱くて仕事でも色について注意されることがすごく多いです。頭の中に色を出せないんですよ。

頭の中も多分白黒ですね。

色が出せない。

みんな出せるのかな。

出せるって人をちょっと教えてください。

ーーーーーーーーー✂ーーーーーーーーー

色がわからない人って、画面の中から色を取り出せないんですね。

隣り合った色同士だけを見てしまって全体が見えないと言うか、何て言えばいいかな。

例えば画面全体が多かったらほんのちょっとあの赤よりのグレーを置くだけで結構真っ赤なものに見えるんですね。

それが赤く見えるのは、ほかの部分が青いからだと気づいていればいいんです。

しかしそれに気づかないと、「画面青いよ」って言われちゃうんですよ。

画面全体の色を見ずに、個別の色の印象を追いかけてしまう。

ああそれですね。

他の部分の色の印象を無視して、その部分の色だけを見てしまうと結構間違えるかもしんないです。

自分では赤っぽく見えてたんだけど、他の人から見ると黒っぽい茶色だった、みたいな。

あとは、色を先入観で見てしまうってのがありますね。

でも仕事では一応色をちゃんとしないといけないわけです。そうです。

なんで、どうやってるかって言うと、理論を手続き化して、実際に色を置いてみながら、自分の目で見て確認するっていうようにしていますね。当たり前だろって思うかもしれませんが。

前に描いたnote↓も、色の選び方の手続きのひとつです。

ただ、やっぱ頭の中に出せる人に比べると、スピードもクオリティも落ちます。。仕方ないな。

だからもう描いてみるしかないっていう感じですかね。

立体とか造形とか空間はまだイメージできるんですよ。

おぼろげですけどね。

ただ色は全然出せない。

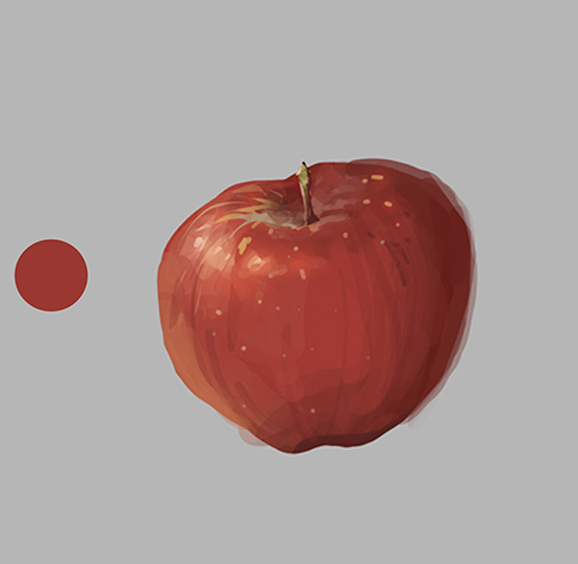

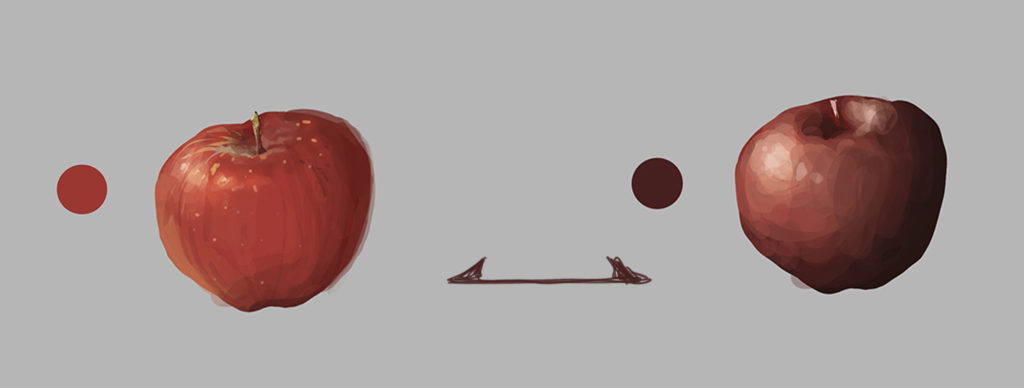

僕がものの色をチェックするときは、別の写真とか絵とかと並べて見てます。

そうすると結構分かります。

現実でもできます。

白い紙を、モニターの白と比べてみてください。

その紙、「灰色」じゃないですか?

結局全体を見るって言うのが一番大事なんです。

「絵」の全体じゃなくて、「視覚」全体で見てみるんです。

絵の外にもモニターとか壁とか机とかあるじゃないですか。

それも見ながら絵も見ると、ほぼほぼ外さないです。

もちろん画面を左右反転したりとか、席を立って遠くから見てみるっていう一般的なやり方もよくやります。

<コンセプトアートの現場v30>

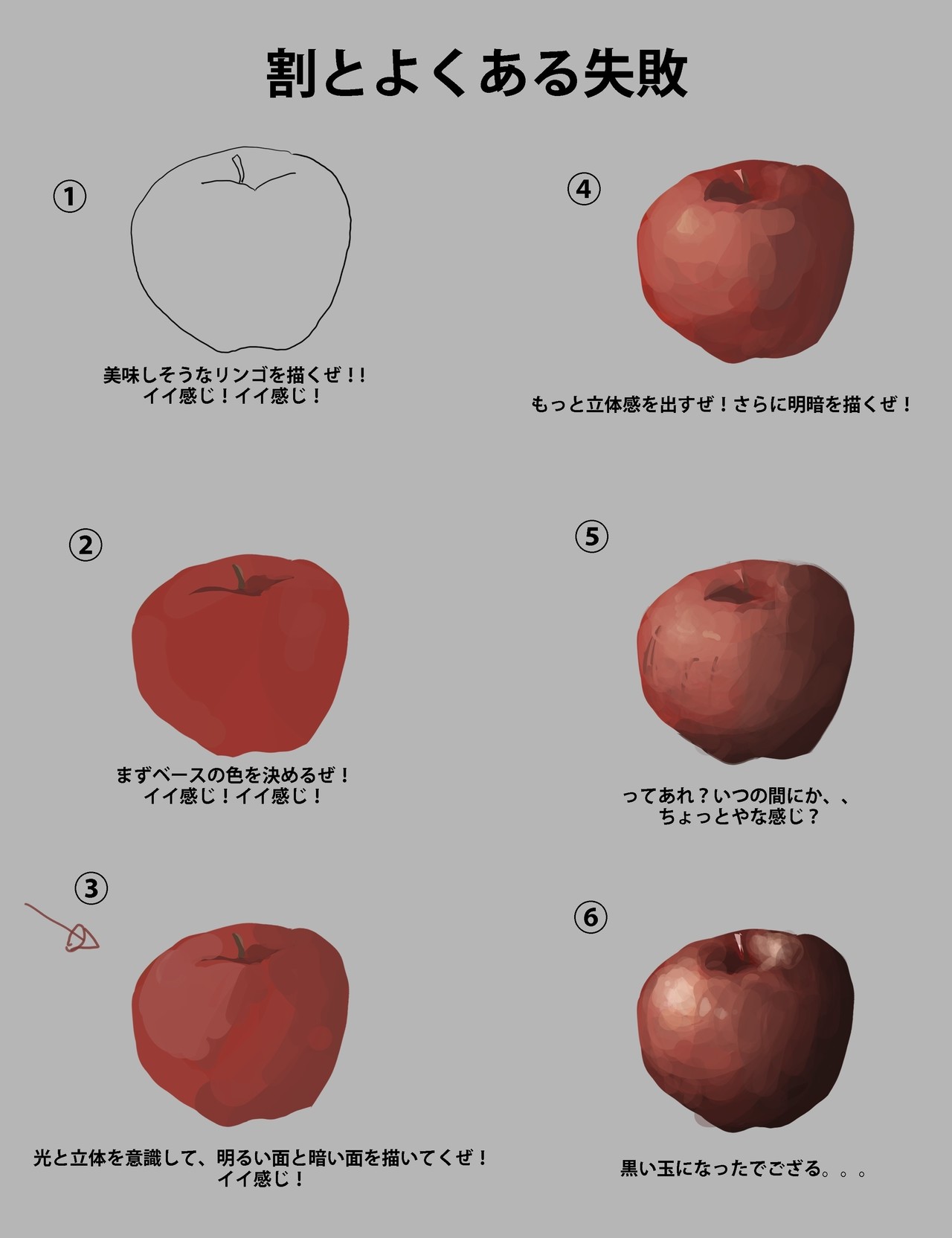

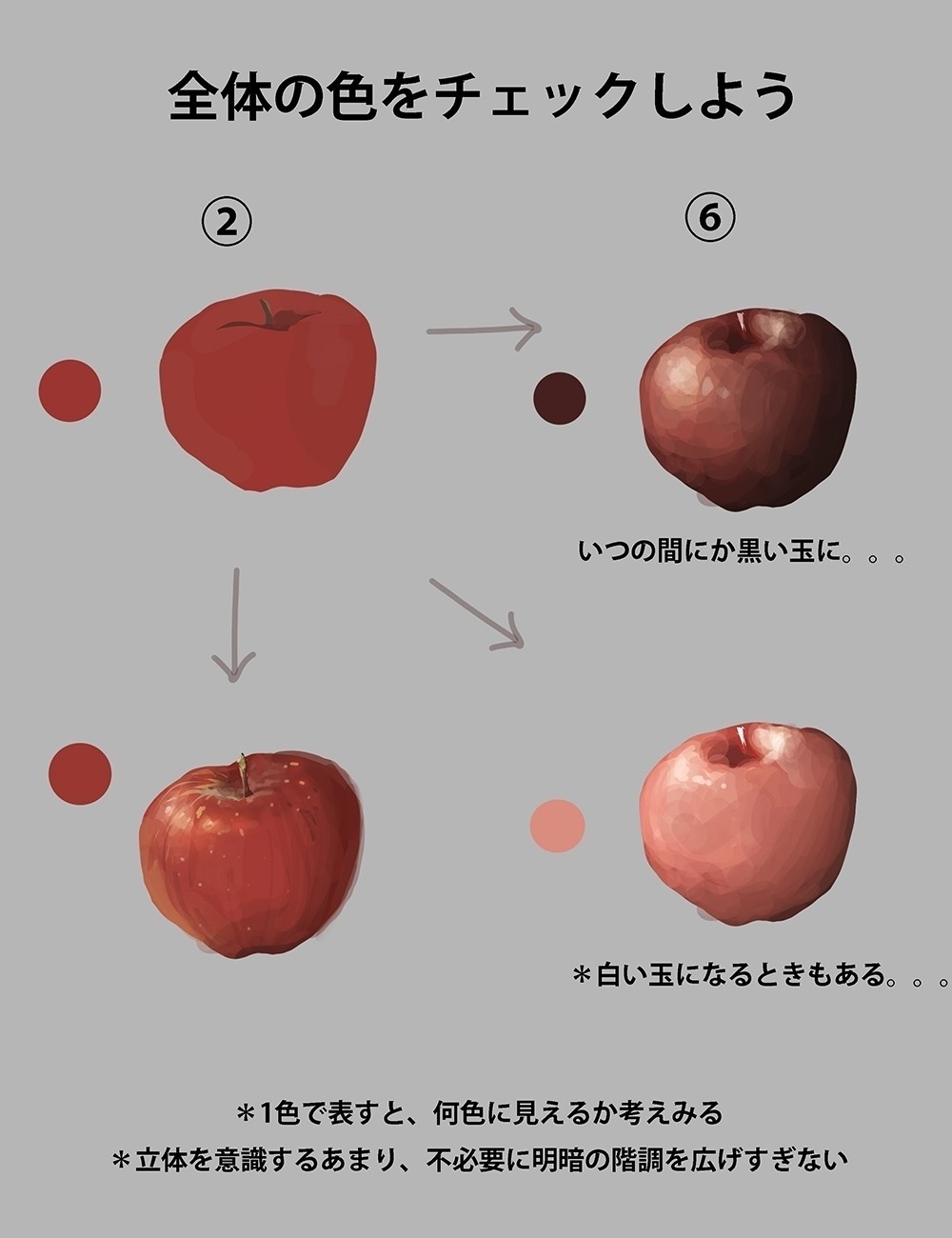

全体をシンプルな色に置き換えて考える

よくある失敗は、最初の色はイイ感じだったのに、進めていくうちに濁ったり、コントラストが崩れる現象

色は絵の印象の大部分を決めてしまう

特に、自分みたいに頭の中に色を出せない人

紙の上でのチェック方法を工夫しよう pic.twitter.com/PZAAvQ8d4N

— 高原さと (@ART_takahara) June 9, 2018

あとは色をシンプルにチェックしたらいいかもしれないですね。

それが何かは考えない。これはリンゴだとか、空だから青いとか、なんか植物だから緑とか、そういうふうに考えずに見てみるのです。

他によくある失敗は、立体にばっかり注意が入ってしまって、だんだんだんだん色が黒くなっていくってことです。

最初に固有色を置くことが多いと思うんですよ。

最初に置いた色はよかったのに、色を塗っていくうに、どんどんどんどん濁っていてしまう、と言うことが起きます。

固有色を明度を真ん中の階調に設定したとして、影側と光側に階調を広げていく過程で色が濁っていってしまうんです。

固有色を忘れて、光の面→影の面→光の面→影の面、、、ってやっていくと、あれ?気が付くと真っ黒に。。。。

明暗を交互に置いていった結果、色が潰れていってしまうんです。

はい、めちゃくちゃよくあります。

これしかも、厄介なのが、コントラストが異常に強くなりやすくて。画面の奥行や質感にも影響を与えてしまいます。

そういう状態に陥った時は一旦立ち止まって、冷静にね。

こうやって、ぱっと見で、何色に見えるかっていうの考えてみるといいと思います。

そして、今描いたものを、一色で表した時に何色って呼べるかなって考えてみる。

ぱっと見たかんじ、、、、「黒くね?」とか「赤くね?」とか、気が付ければいいですね。

でもね、、どうしてもね、、作業中に集中しすぎちゃって、、色が見えなくなってきちゃうんですよ。

そういう時はね、一色で言い表してみるか、席を立って、ほかのモノや写真と色を比較するといいですよ。

自分みたいに色をあんまり頭の中に出せない人は、手続き的に色をチェックする方法を考えた方がいいと思います。

目で色を見れるなら、まだ可能性があります。

目で見ても色が確認できないと、結構厳しいんですが。

そうでなければまだやりようがありますから

はい。

今日は 色の話をしてみました。

色はね、本当は興味がないんですよね。

はっきり言って。

いらないんだけど、まあかっこいい絵は見たいから、仕方なく勉強しているわけです。

なので、なるべく色は時間をかけずに、外さずに、かっこよくしようといろんな手法を考えています。

皆さんは、どうやって色を選んでいますか。

もしくは色を見ていますか。

何か良い方法があったら教えてください。

ではまた。