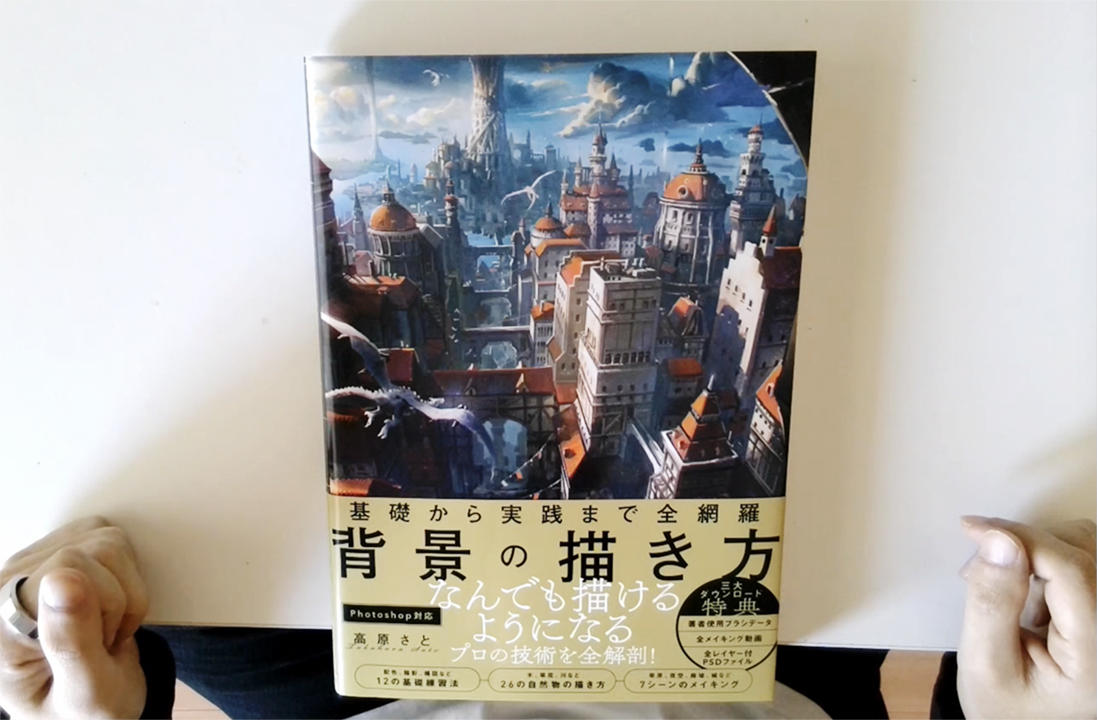

本を出します

この度絵の描き方の本を出すことになりました。

「基礎から実践まで全網羅 背景の描き方」という本です。

2020年12月22日発売です。

あーそう言えばタイトルがちょっと長いですね。

最近は映像にしても書籍にしてもタイトルが長くなる傾向にあるようです。

いろんなコンテンツが増えて読む人が選ぶ時間が短くなったので、タイトルだけで内容がわかるように、ということかなと。

内容としては

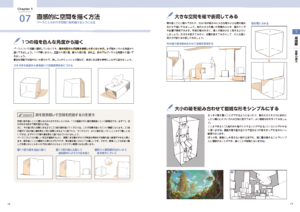

・絵を描く時全般に使えるモノの見方や考え方

・雲や森とかの個別のモノの描き方

・1枚絵の背景の描き方

というような構成になってると思います。

背景の描き方と謳っていますが、絵を描く時全般に役に立つことを紹介したつもりです。

イメージトレーニングとか絵を描く時に役立つ考え方とか、あまり絵の本で紹介されていない内容も取り入れたりしたので、僕より上手い人が読んでも一応参考にはなるかなと。

興味がある方は上記のリンクからチェックしていただけると嬉しいです。

それにしてもまさか自分が本を出すことになるとは。

絵を描き始めた頃には想像もしませんでした。

生きてると色々あるもんですね。

執筆めちゃ大変でした

正直言って、執筆はとても大変でした。

いやー思い出すだけで大変でした。

出版の話をいただいたのが2018年の夏頃だっと思うので、2年近くかかったと思います。

まだ会社員の頃ですわ。

先日献本が届きましたが、その時は思ったより分厚くて驚きました。

自分は中身を読んでると執筆を思い出すのでとても疲れます。

何回か書くの辞めようと思ったけど、なんとか最後まで書くことができてよかったー。

中身は全部で250ページくらいいあります。

電子書籍などはそれまでも個人で出していましたが、(編集さんの力も多分にお借りしていますが、元の原稿の執筆自体は)一人で1年以上かけてここまで物量のあるプロダクトを作ったことがなかったので、かなり大きな挑戦でした。

なので心配なのは完成しないことでした。

完成しなければ0です。

これは失敗よりも遥かに怖いことだと僕は作り手として常々思っています。

自分は映画やゲームの制作にも関わっていたので、大きめのモノの作り方は多少見て来てはいますが、

その中でも完成しないプロダクトは時々(よく?)発生します。

完成しない原因は理想が高すぎて全体の物量を把握していない、最初っから気合を入れすぎて最後まで走りきれない、とかだったりします。

やったことないことは物量を想像できないし、計画もできないので、気合を入れすぎると完成しない可能性が高くなります。

出版に至った経緯とか

出版の話が来た経緯としてはTwitterで絵のtipsみたいな図解をしてたところ編集の方からお話をいただいた形です。

<密度にメリハリをつけよう>

何事もメリハリが大事とよく言われれるけど、これは絵でも同じ

メリハリはコントラストだけじゃなくて、作業の密度にも言える

特に、時間がある時は全体を均等に作業してしまいがち

1時間で作ろうが1か月で作ろうが、均等に時間配分してはならない

お金もそうだね pic.twitter.com/lnpoFSpYGn

— 高原さと,SatoTakahara (@ART_takahara) June 23, 2018

執筆の手順としては、まず編集さんとどんな本にするかを話し合いました。

最初はガッツリ絵の描き方中心ではなく、絵を描くための考え方とか、そういうことをテーマにしようよという話でした。

途中でそれだと本にするだけの内容がないということになってしまいました。

次にコンセプトアート をテーマにした内容はどうか、という提案を僕からしたのですが、類似している本で売れてる実績のあるものがない、コンセプトアート にしてしまうと間口も狭くなってしまうとのこと。

もうちょっと多くの人が読める内容にしたいということになりました。

そんで最終的に「背景の描き方」というもう少し間口を広げて多くの人に届きそうなテーマになりました。

自分的にはニッチな分野の方が好きなので、少しモヤっとしましたが、やはり売れそうかどうかが企画としては大事なようです。

売れそうかどうかを判断する時に、同じような商品で売れているものがあるか、はチェックするポイントっぽいです。

自分の感覚的には

「他に売れてるのものがないならむしろチャンスだ」

と思ったりするわけです

が、企画を通す時には売れる根拠を示さないといけないので、そういう事例はとても大事なのです。

裁判の判例みたいなものです。

誰も見たことがないものは大当たりする可能性はありますが、それを誰も見たことないので、誰もそれが売れるかどうかわかりません。

売れる根拠を示さないとお金を張ってもらうのが難しくなります。

でもすでにあるものと全く同じようなモノを作っても売れないと思います。こ

の辺が企画の難しいところです。

執筆手順とか

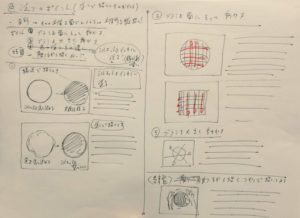

企画が通ったら、叩き台としてラフな原稿を全ページ書きました。

漫画でいうネームみたいなモノだと思います。

紙に書いた方が早く書けるのでA4のコピー用紙に各項目を順番に書いて行きました。

とにかく物量が多いので、全体のボリュームを早く掴むことを意識しました。

結果、掴めませんでしたが。

こういった技術書の場合は図と文章が両方あるので、レイアウトを考えながら書く必要があり、今書いてるこの記事のように前から順に文章だけ書いてくことが難しいです。

説明と図がセットになっているからですね。

なので、はじめに文章ではなく、視覚的に原稿全体をイメージできるように気をつけました。

これでこの辺にこれくらい文章が入る、この辺にこの図が入る、ということがイメージしやすくなったと思います。

次に表紙を含めた、本の中で紹介される7つの背景の作例を描きました。

これだけでも結構大変でした。

解説をするために途中経過を記録しないといけないので、作業画面を動画で収録しながら作業しました。

結果的にその動画は特典としても使われることになりました。

作例の中で特に大変だったのは表紙の絵である作例7です。

当初は表紙のイメージが全くなかったので、描いたのは作例の中では一番最後です。

たしか去年の今頃に描いてたと思います。コワーキングスペースで描いてました。

ちょうど年末年始で、月額で入ってるコワーキングスペースが休みなってしまい、数日だけ個人経営の学生向けのコワーキングスペースで作業していました。

ちなみに自分は毎日コツコツ活動したい人なので長期休みを取りたくない派だったりします。

年末年始は色々な場所が閉まるので困ります。

作例を描きつつ、本文の図解も順次描き進めていました。

図解の方は叩き台が元にあったので執筆中に迷うことは少なかったように思います。

ただ、とにかく量が多かったため、途中で何度か挫けそうになりました。

執筆の集中力を保つために、何度かビジネスホテル に泊まって集中的に執筆しました。

たしか3回くらいやったと思います。

本文の図解ができたあとは、作例のメイキングを執筆しました。

これはすでに収録してある作業動画があるのと、解説自体は自分のYoutubeチャンネルなどでも慣れていたのでやりやすかったと記憶しています。

これも去年の12月くらいの寒い時期に描いてましたねー。

全ての原稿ができたあと、編集の方から原稿に対しての赤入れをしていただき、それに順番に対応してきました。

最後に校正で文章や図の修正を行って著者の作業は終了です。

自分は文章のプロではないので、元の原稿では今書いてるみたいに色々とアレな文章を書いてました。

そこを随時ご指摘いただき、それでもおかしな部分は編集の方が直接修正をしてくださいました。

本を書いて思いましたが、文章ももうちょっと勉強しないとあかんですねー。

なかなか思った通りにならないと言うか、考えをを文章にするのってとても難しいです。

とまあざっくりですが、こんな感じの流れで執筆をしていきました。

いやー大変だったな。

まとめ

執筆は大変だったけど、振り返ってみればいい経験になったと思います。

月並みな感想ですが。

本を書くのって大変ですね。もう二度と買った本に否定的なことは言えません。

もともとそんなに言ってませんけど。

自分の中で成長したこととしては、制作体力というか、ある程度大きなモノを継続的に作る力は伸びた気がしました。

少人数で1年以上かけて1つのモノを作る体験はなかなかできないので、そういう力は少し付いたのかな。

また何かの機会で本を出すことがあれば、その時は今回の経験を生かしてもう少し上手く進められるようにしたいです。

次の機会があれば、ですが。

ではではまた!!